*DE UNTEN*

by Hani Esther Indictor Portner (they/them)

Published 16.10.2025

I was blessed to receive an arts education early in my life from my grandma, the poet and editor Dinah Berland, and the H in my name is for my great-grandma Helen Berland, a prolific oil painter. When at 12, I came out as queer my Nana Dinah’s response was kindness, letting me know there is no problem with my identity. When I turned 13 for my Bat Mitzvah, she gifted me a painting done by Nana Helen of two topless women – I think my appreciation for queer art began in this beautiful moment. A few months later, my Nana Dinah took me on my first trip out of the United States, where she showed me Paris. We visited the museums, houses of famous artists, ate delicious food, and made so many cherished memories. But I was missing a large gap in my artistic education; I didn’t know any other Jewish women artists other than my beloved two Nanas. In museums, the majority of works are by cisgender men, and if there are any works by people of marginalized genders and sexualities, this aspect of their identity is rarely mentioned or obscured. That’s why I became particularly interested in the experiences and artwork made by Jewish LGBTQIA + artists. I was curious how their Queer and Jewish identity influenced the paths of their lives and how it reflected in the work they created. I wanted to see myself and my community depicted with dignity in the museum and archive.

For this reason, I started an educational project and podcast, Passing the Paintbrush, about historic queer Jewish artists in Berlin. I was inspired by the action of passing on knowledge, skills, and tools to the next generations. With many artists in my own family, I often think of the ancestral threads that connect me to the people who came before, and what tools and references they used. In 2024, I received funding from Demokratie in Der Mitte with Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek as my organizational partner to create three audio documentaries and facilitate art and history workshops and a gallery show for participants. I focused on Gertrude Sandmann, Lotte Laserstein, and Toni Ebel, learning about their lives through site visits and interviews with historians, authors, and artists.

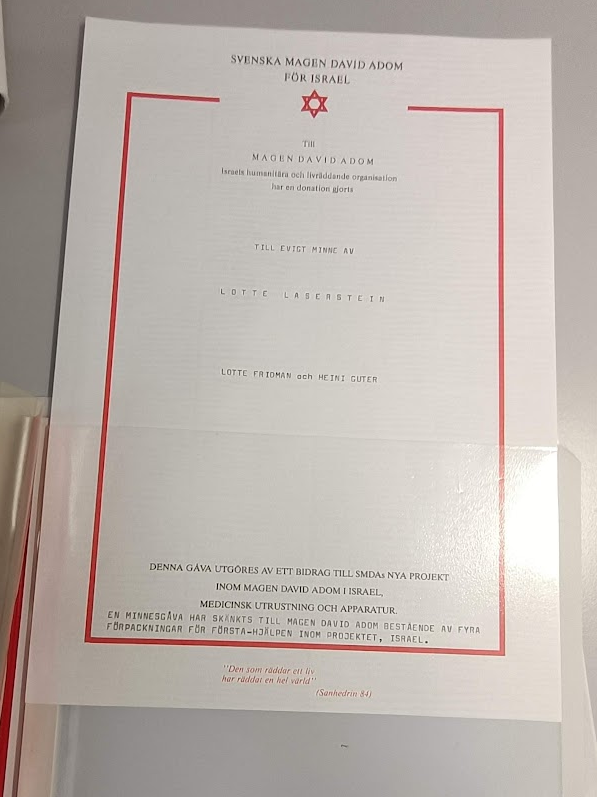

Passing the Paintbrush Logo- can you find the hidden message in the paintbrush bristles?

When working on the audio documentaries on Lotte Laserstein, Gertrude Sandmann, and Toni Ebel for Passing the Paintbrush, I employed a variety of research methods to gather my knowledge and soundscapes. For each artist that I studied, I visited a place that they lived or places painted in, or other locations that were meaningful to their lives in Berlin. I went to cemeteries to pay my respects, houses to look for memorials, and museum depositories to see their paintings up close. Some locations I visited had Gedenktafeln or Stolpersteine, and some places are yet to be recognized as sites of interest in our city’s artistic, Feminist, Jewish or Queer history.

At Toni Ebel’s flat, which she shared with her lover Charlotte Charlque on Nollendorfstrasse 24 I placed a rainbow stone. There is no Stolperstein or Memorial Plaque here…yet !

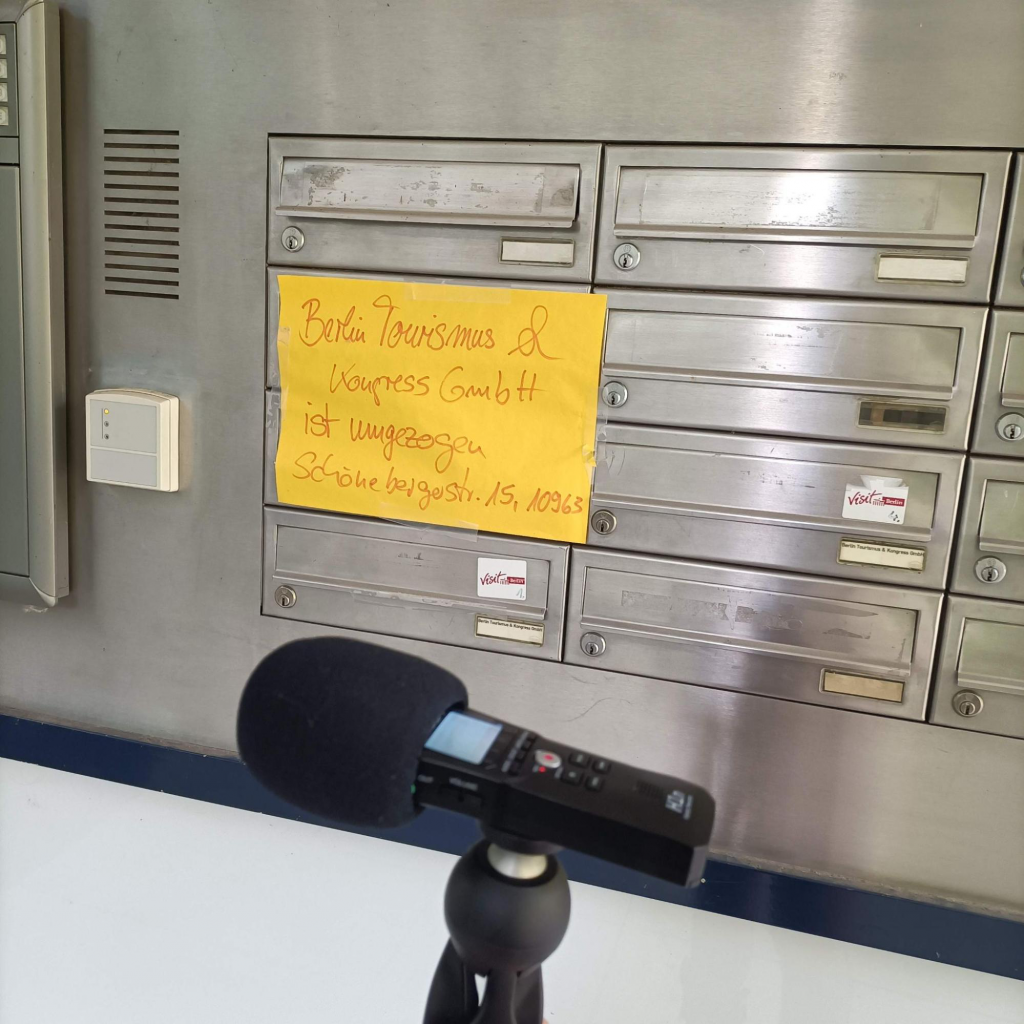

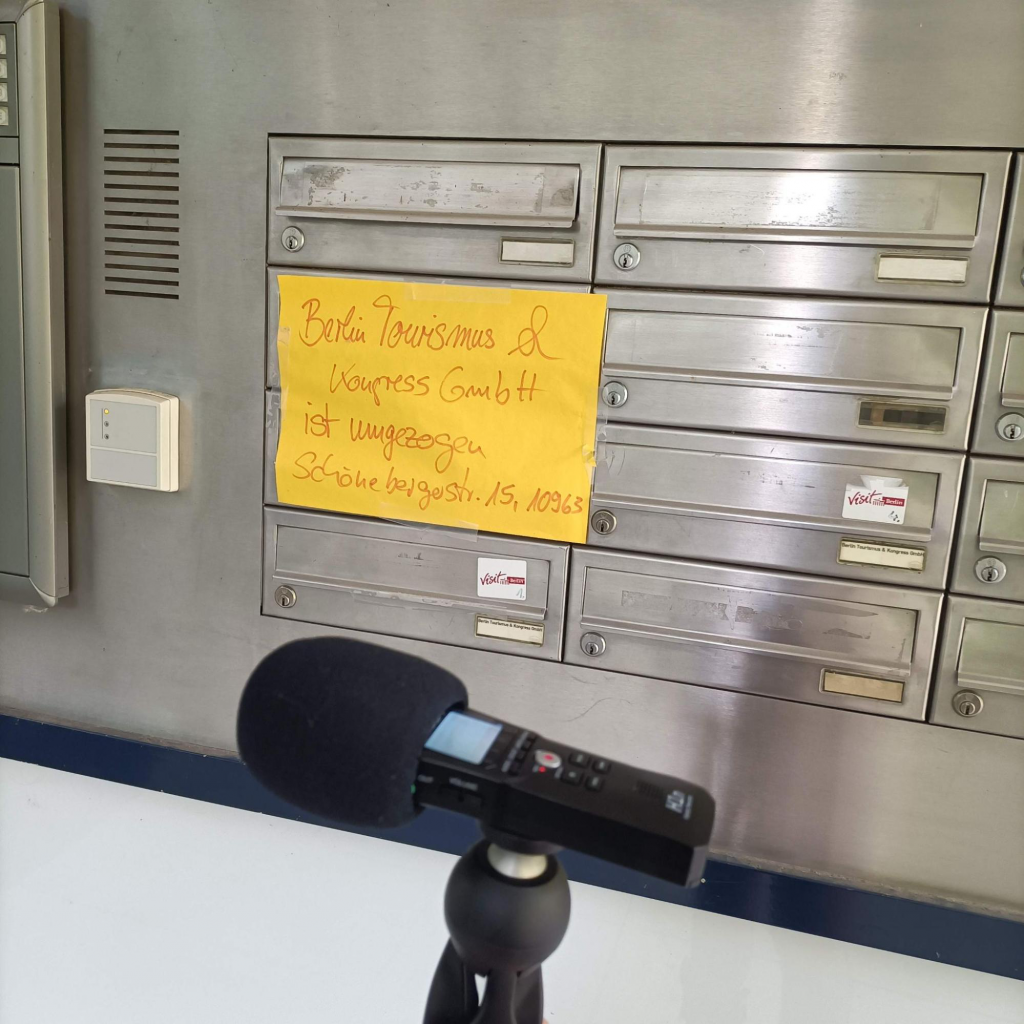

The location of Gertude Sandmann’s childhood home located in Tiergarten, Am Karslbad 11, has been turned into an office complex, which used to house the tourist department “visit Berlin” for the city.

In my search to learn more about Lotte Laserstein’s Jewish identity, I turned to the archives. I had a feeling that if I looked at her holdings knowing what I know, coming from where I come from (a Jewish background and knowledge base) something may stand out to me that wouldn’t to goyim . Maybe I would find a thread to pull and look into which I had not read about before. In my research I stumbled upon a very interesting document created by the Berlinische Galerie- Lotte Laserstein Fundbuch zum Dokumentarischer Nachlass. One section titled “Jüdische Kontexte” with two entries intrigued me. One listed a card for a tree planting campaign. Could this be the JNF- KKL? The other was a donation to Magen David Adom. In addition to her personal letters and some loose artworks and etching plates was her passport! The Berlinische Galerie in Kreuzberg is one of my favorite archives and museums to visit; they really think about accessibility in the design of their building, offerings, and space. I quickly wrote an email to ask for an appointment to view these documents. I was told I was the first person digging through Lotte Lasersetin’s estate who was interested in researching her life from a Jewish perspective.

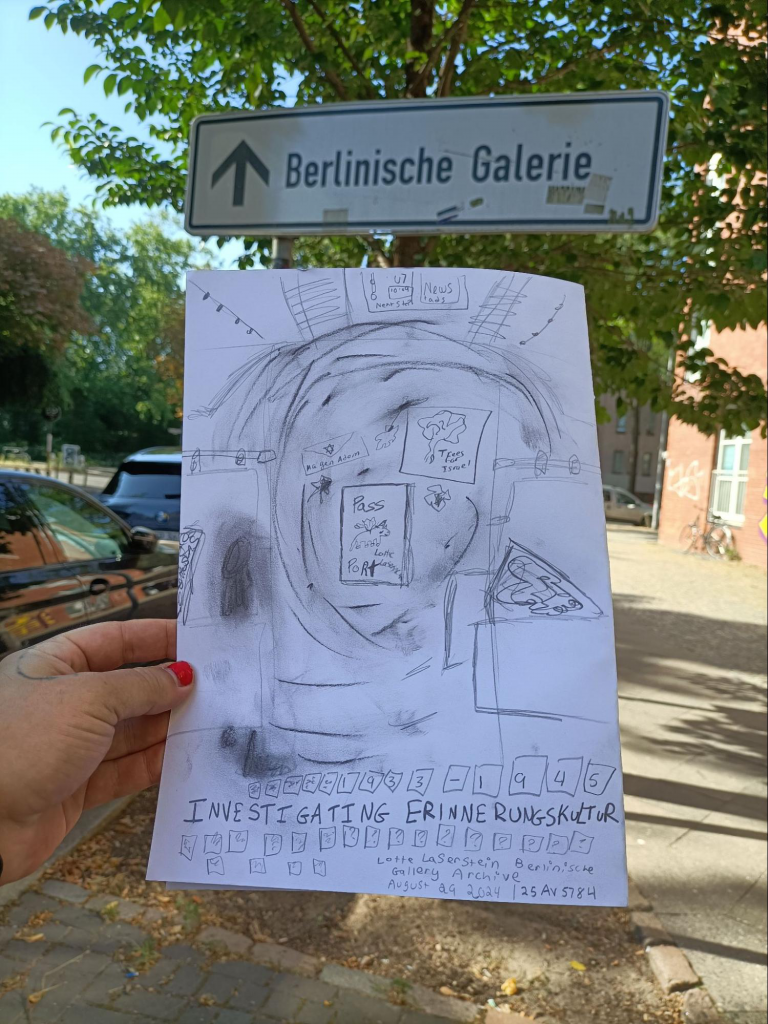

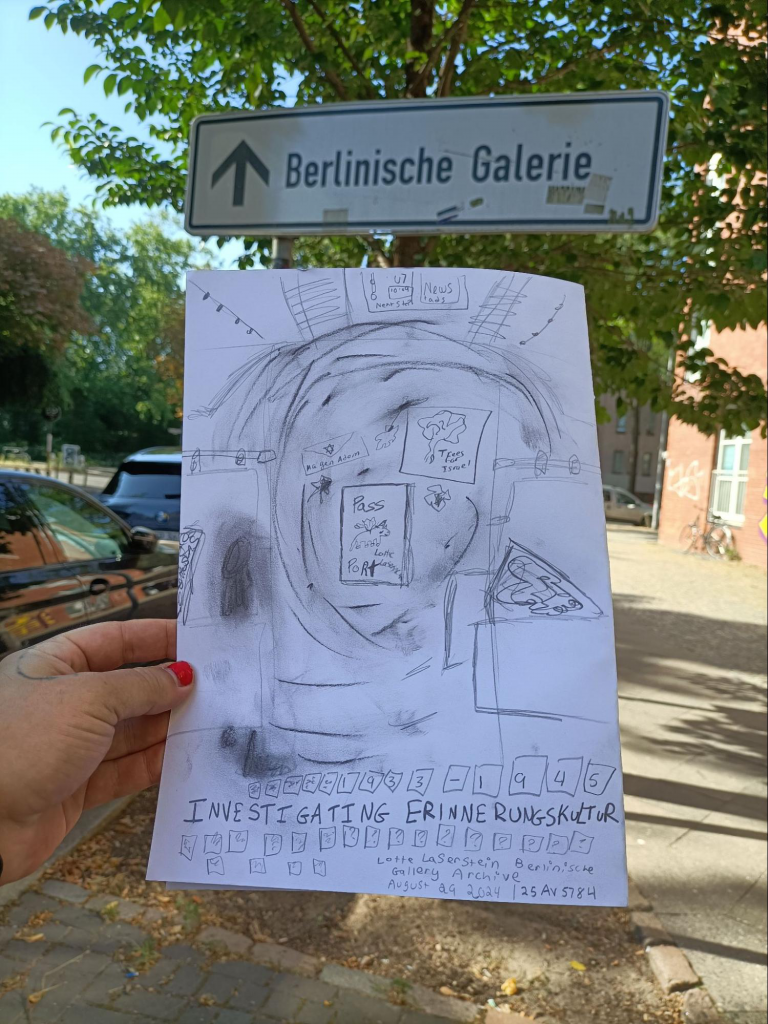

A sketch I made on the way to the archives, “Investigating Erinnerungskultur”

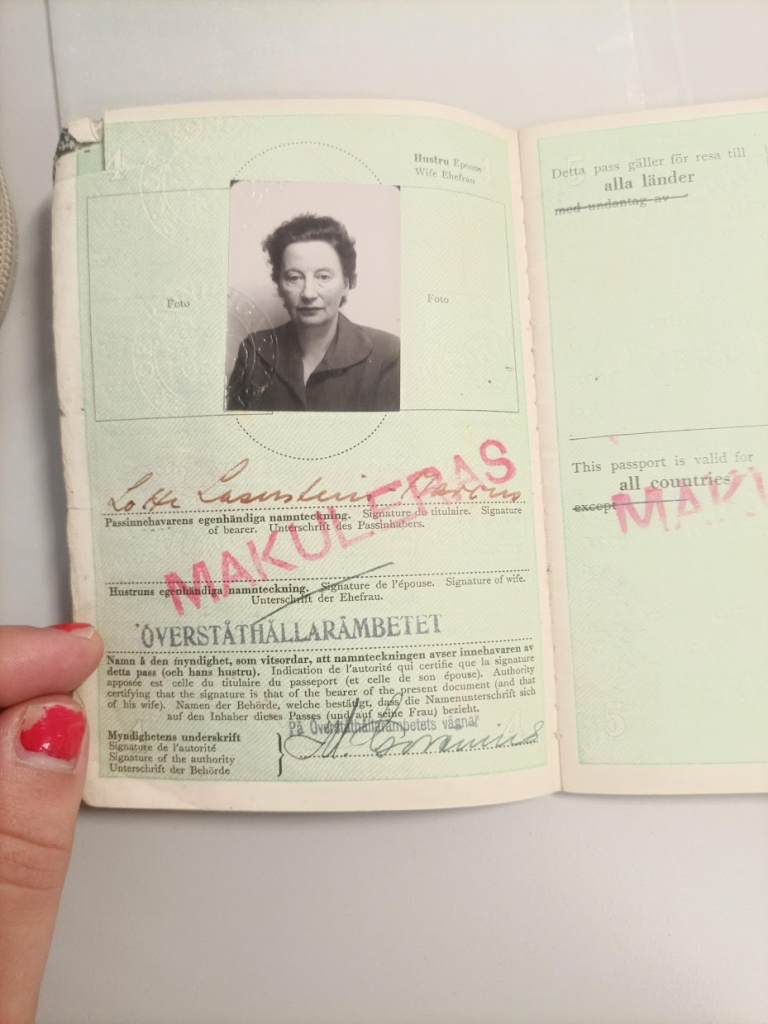

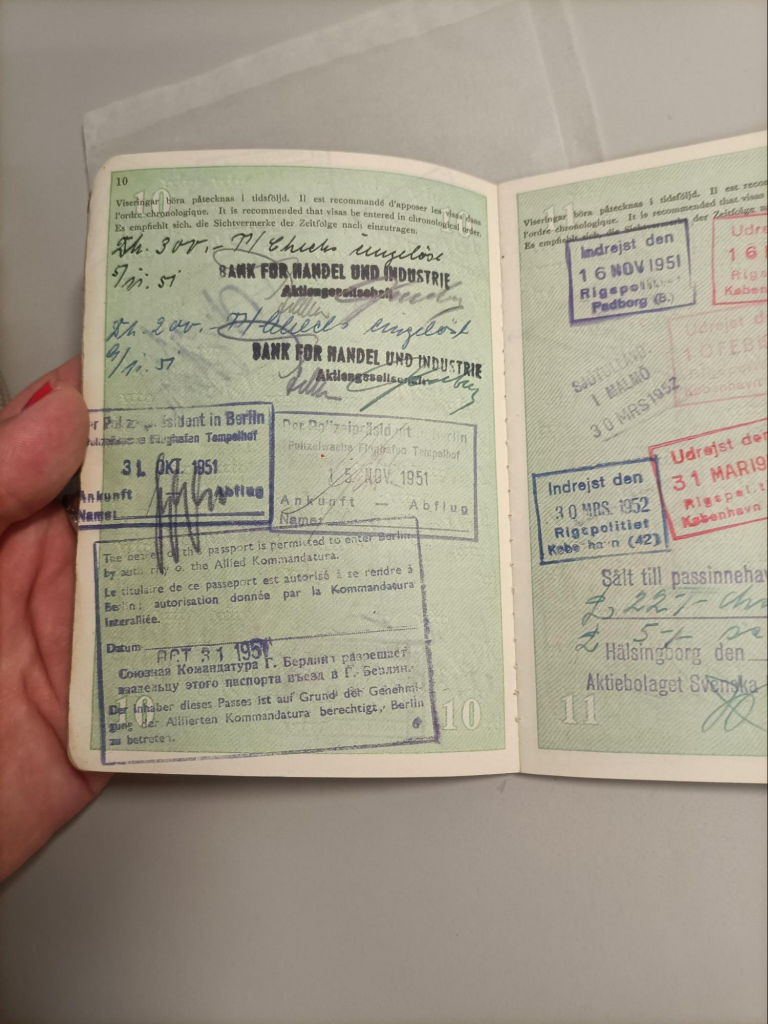

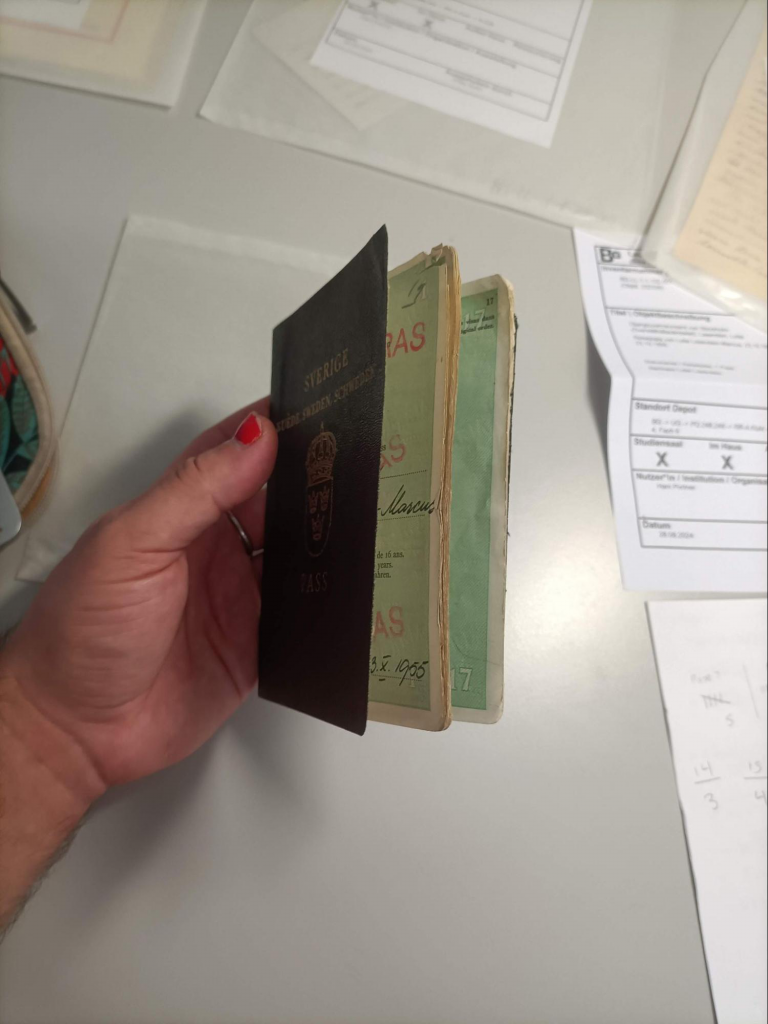

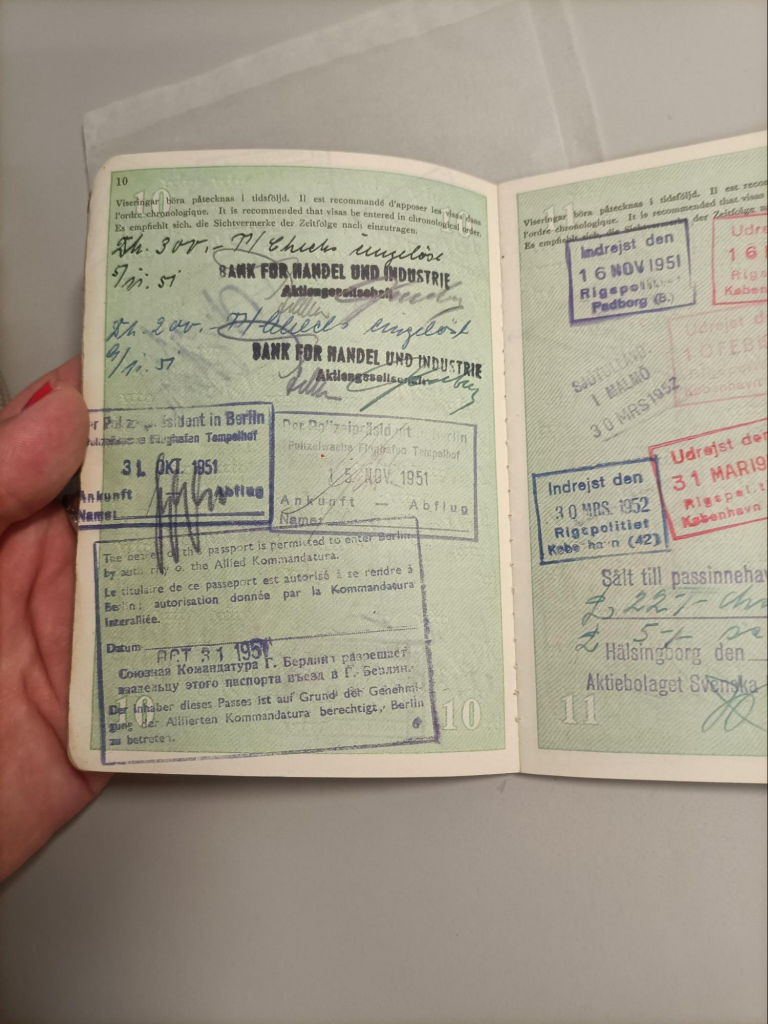

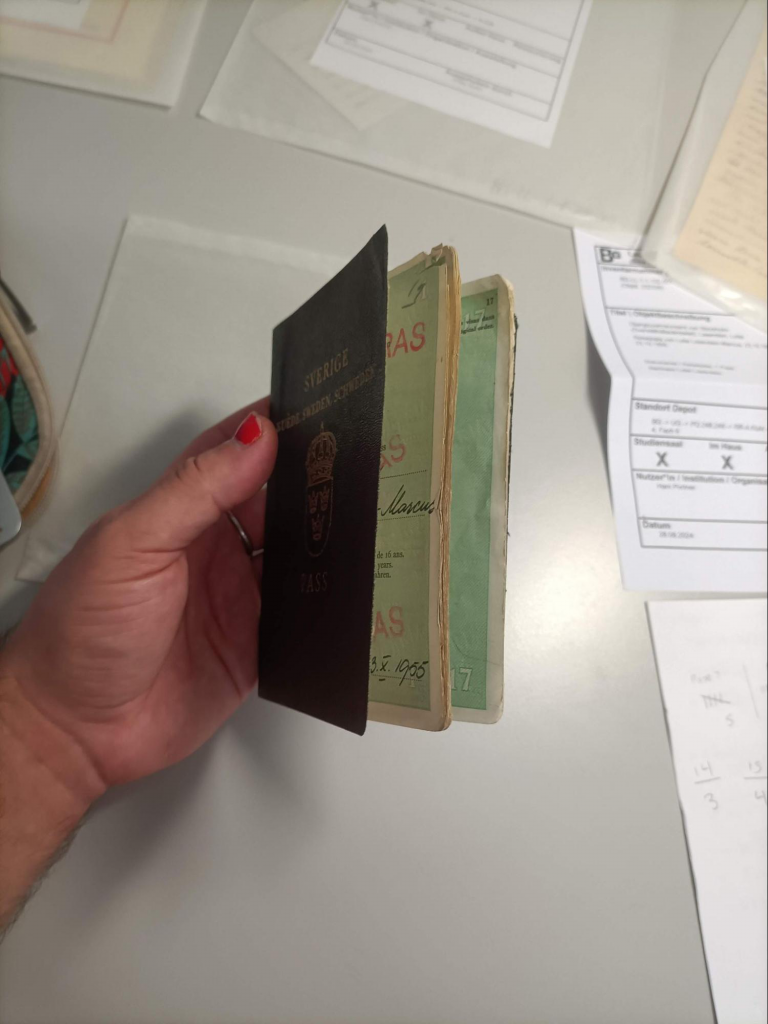

It was a surreal moment when I opened Laserstein’s passport from 1950-1955 at the Berlinische Galerie. The item had such a powerful presence, my hands shook with nerves and energy. The passport is encased in thin black leather, and the lettering is in gold. In her photo, she looks frazzled and tired. She must have been around 51 or 52 years old. She appears wearing a blue or black blazer with her eyes sunken, hair frizzy, and pushed back in a short bob. Laserstein traveled extensively; I counted 49 stamps in total for this 5 year period. A visa for Berlin that was stamped on October 31, 1951, reads that “the bearer of this passport is permitted to enter Berlin by authority of the Allied Commandatura.“

Lotte Laserstein’s Passport donated by Peter Fors BG-LL-1-1-102-001 (Objld. 232335)

I wondered about Laserstein’s relationship to her own Judaism and community after the Jewish Community in Berlin and Sweden had provided her with resources and a path to escape Germany. In her early life, she had been baptized as a Protestant, and with three Jewish grandparents, she was persecuted by the Nazis. It’s important to recognize and honor the path of many Jews who were baptized and assimilated by naming those parts of their story, but we also can’t erase their Jewish identity, life and experiences as racialized individuals persecuted for their Jewish ancestry and ethnicity. I wondered how she experienced the 1930s and what she felt after no longer being allowed to teach, exhibit, and create art; experiencing boycotts and discrimination because of her Jewishness. Her private painting school was shut down in 1935, and her private possessions were raided and stolen. Jewish artists were no longer allowed to buy art supplies because they were denied access to membership cards from the Reich Culture Chamber.

There are some clues to how Laserstein positioned herself in the Jewish community in Berlin during the Shoah. In the book Auf der Suche nach einer verlorenen Sammlung by Schütz & Simon it is written that Laserstein visited a Rabbi with the name Dr. Prinz in 1933 to rejoin the Jewish community. This would have been Rabbi Dr. Joachim Prinz, who spoke at the March on Washington with Dr. Martin Luther King Jr. Lotte Lasertsein worked at the Jewish Private school of Luise Zickel, where she taught classes alongside her sister Käte Laserstein and her sister’s partner, Rose Ollendorf.

Laserstein escaped Germany to Sweden in 1937 and struggled to gain recognition like she had before during the interwar period. In Sweden, she painted many incredible portraits of the new German diaspora community and the Swedish Jewish community. She was commissioned to create paintings of children, and portraits of Scientists like Dr. Annie Spitz and Sir Ernst Chain, who was awarded the Nobel Peace prize for purifying penicillin. Laserstein also painted Susanne, the aunt of Joanna Rubin Drager, who memorialized her family history in a new, beautiful graphic novel: hågkom oss till liv (Remember Us to Life). The painting The Émigré (Dr. Walter Lindenthal), was painted in 1941. It is a haunting snapshot of Laserstein’s reality at the time. The muted colors, blurred face, and a mysterious paper in the subject’s hand. Adjusting to life as a refugee separated from her family and friends back home, she had to rapidly create new communities and opportunities to survive. Later in life, Lindenthal and Laserstein took a trip together to Israel. Lotte Laserstein was finally accepted to join the Swedish Association of Fine Arts in 1963 after much criticism from art critics for her non-abstract/modern style. For her 80th birthday in 1978, there was a retrospective exhibit of her work in Kalmar, which turned out to be the key moment of her „rediscovery“ as an artist.

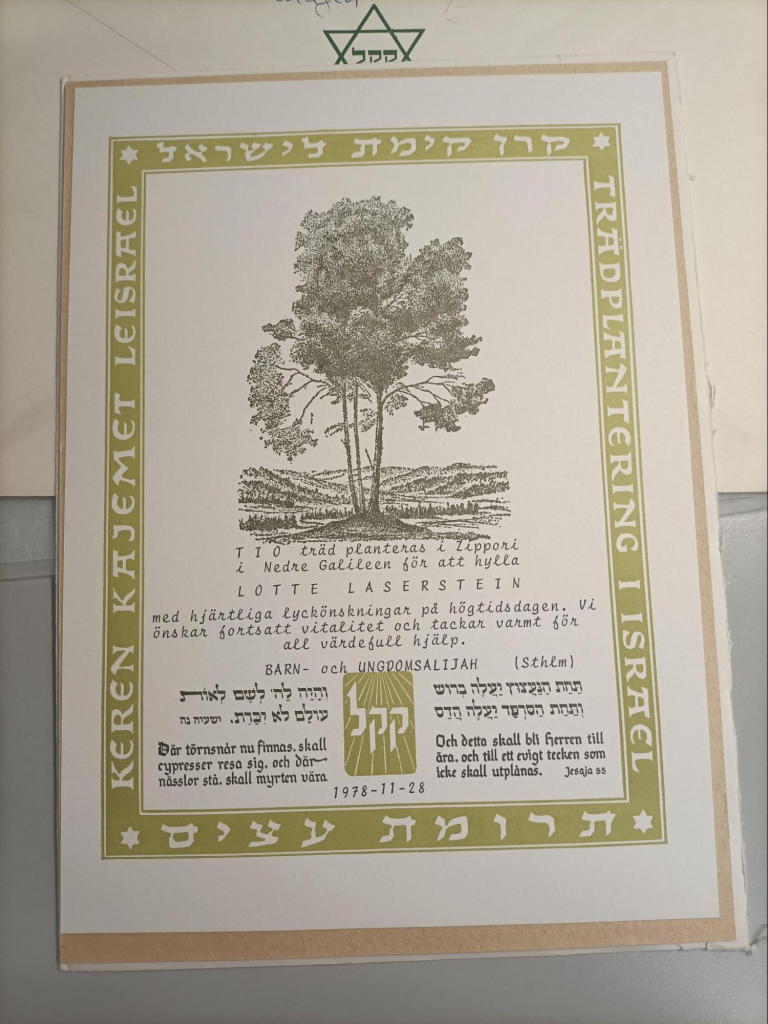

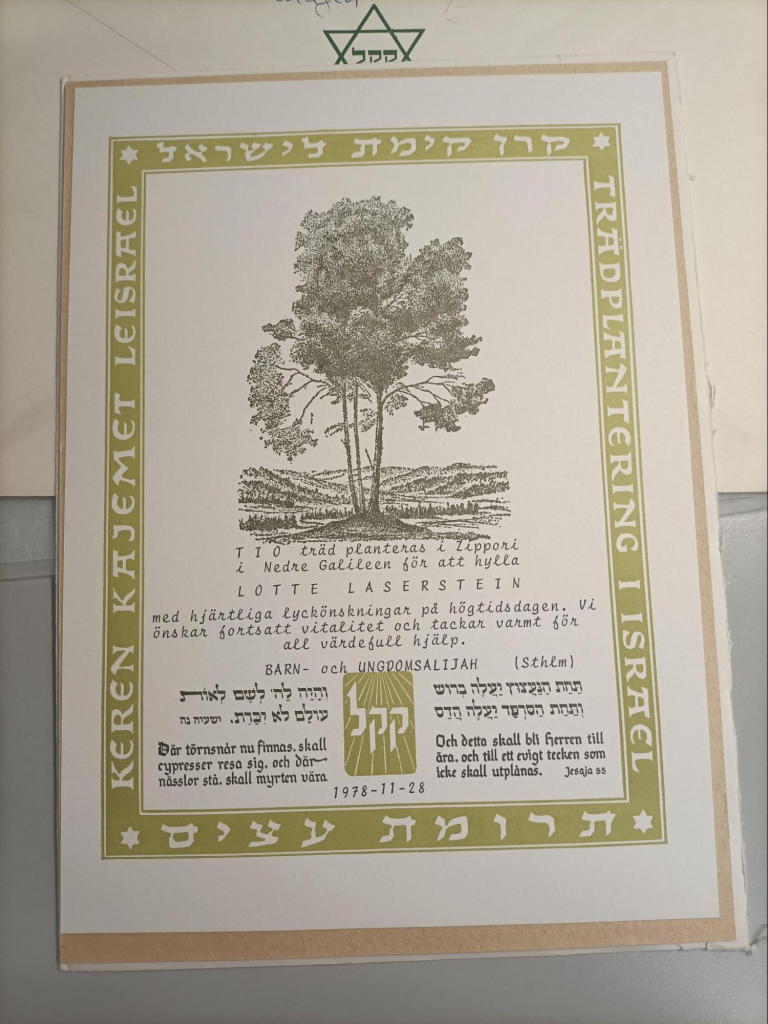

At the Archive, after I had flipped through every page of her passport, I moved on to the “Jewish Context” documents and found a folder of letters from her 80th birthday. A classic present that is familiar to many in the Jewish Diaspora: A Tree Planting Certificate. I found four cards totalling up to 27 trees that her friends donated in her honor for her 80th birthday through the Keren Kayemeth LeIsrael, or Jewish National Fund. Under each donation certificate are lines of prose about nature and G-d. The bottom and edges of the card are outlined in light lime green, and there is a beautiful print of trees in the center. From these certificates with small personal notes, we know that she was beloved and honored in a very meaningful way by her community. I wonder how she felt to get these donation certificates. Did she also donate trees for her friends‘ birthdays?

Machine Translation:

10 trees are planted in Zippori in Lower Galilee to pay tribute LOTTE LASERSTEIN with heartfelt congratulations on the occasion. We wish you continued vitality and thank you very much for all your valuable help. CHILDREN’S AND YOUTH’S ALIYAH (Stockholm)

This gave me a clue…Had Laserstein donated money or lessons or artwork ? What was her valuable help to the Children and Youth Aliyah organization? I did some further research and discovered that Laserstein created a beautiful drawing of a boy playing the guitar with the Provenance that it was made or sold to raise money for the Swedish Committee for Children and Youth Aliyah. This organization provided lifesaving help to Jewish children during and after the Shoah by running orphanages, boarding schools, and providing Hashara training in Sweden before supporting youth making aliyah. Many of these kids escaped from Germany.

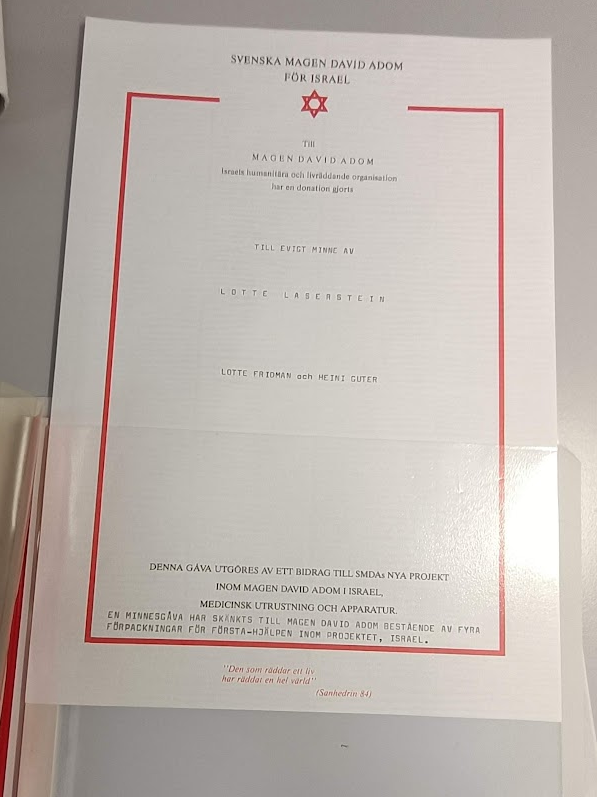

On January 21, 1993 Laserstein died in Kalmar. She was known as the Grand Old Lady of painting, and continued to create works in her last years. One of the most curious documents I found was from the Magen David Adom. It was embellished with a red Magen David and stated that after Laserstein’s death her friends donated money to buy first aid supplies in her memory to the Swedish Magen David Adom for Israel . The document was in a folder with a red strip on the side to match the red magen david. At the top it says Svenska Magen David Adom For Israel. The text says “In eternal memory of Lotte Laserstein”.

Throughout production, I’ve made many similar discoveries connecting these women to their identities beyond their incredible masterpieces. It is important to me that their connections to their Queerness and Judaism are celebrated. There are many ways to remember and honor the lives of Queer and Jewish artists, and for me that is through storytelling and searching for meaning and answers in their lives. So we can learn from them and draw strength and inspiration in our tumultuous times.

This fall, the final five interviews and bonus episodes from Season 1 of my art history podcast are being released thanks to support provided through the n-ost project- History Unit: Reframing Queer Narratives in Media and the EVZ. In these extended conversations, we learn more about these three Queer and Jewish artists, with experts who can give us more insight into their lives and art. Passing the Paintbrush is available on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube now!

This publication was produced with support from n-ost and funded by the Foundation Remembrance, Responsibility and Future (EVZ) and the Federal Ministry of Finance (BMF) as part of the Education Agenda on NS-Injustice. https://n-ost.org/projects/history-unit

With great thanks to Philip Gorki and the Berlinische Galerie for being so welcoming into the archive and generous in helping me organize the publication of these photographs. You can learn more about their holdings and view their incredible large online collection here https://berlinischegalerie.de/en/collection/collection-online/

Queere jüdische Künstler* im Archiv – Passing the Paintbrush

von Hani Esther Indictor Portner they/them

Ich hatte das Glück, schon früh in meinem Leben eine künstlerische Ausbildung von meiner Großmutter, der Dichterin und Herausgeberin Dinah Berland, zu erhalten, und das H in meinem Namen steht für meine Urgroßmutter Helen Berland, eine begabte Ölmalerin. Als ich mich mit 12 Jahren als queer outete, reagierte meine Nana Dinah mit Freundlichkeit und ließ mich wissen, dass es kein Problem mit meiner Identität gäbe. Als ich 13 wurde und meine Bat Mitzwa feierte, schenkte sie mir ein Gemälde von Nana Helen, das zwei Frauen mit nacktem Oberkörper zeigte – ich glaube, meine Wertschätzung für queere Kunst begann in diesem schönen Moment. Einige Monate später nahm mich meine Nana Dinah mit auf meine erste Reise außerhalb der Vereinigten Staaten, wo sie mir Paris zeigte. Wir besuchten Museen, Häuser berühmter Künstler, aßen köstliches Essen und schufen so viele wertvolle Erinnerungen. Aber in meiner künstlerischen Ausbildung fehlte mir eine große Lücke: Ich kannte keine anderen jüdischen Künstlerinnen außer meinen beiden geliebten Nanas. In Museen stammen die meisten Werke von cisgeschlechtlichen Männern, und wenn es Werke von Menschen mit marginalisierten Geschlechtern und Sexualitäten gibt, wird dieser Aspekt ihrer Identität selten erwähnt oder verschleiert. Deshalb interessierte ich mich besonders für die Erfahrungen und Kunstwerke jüdischer LGBTQIA+-Künstler*innen. Ich war neugierig, wie ihre queere und jüdische Identität ihren Lebensweg beeinflusst haben und wie sich dies in ihren Werken widerspiegelt. Ich wollte mich selbst und meine Community in Museen und Archiven würdevoll dargestellt sehen.

Aus diesem Grund habe ich ein Bildungsprojekt und einen Podcast namens „Passing the Paintbrush” über historische queere jüdische Künstler in Berlin ins Leben gerufen. Ich wurde von der Idee inspiriert, Wissen, Fähigkeiten und Werkzeuge an die nächsten Generationen weiterzugeben. Da es in meiner eigenen Familie viele Künstler*innen gibt, denke ich oft über die familiären Verbindungen nach, die mich mit meinen Vorfahren verbinden, und darüber, welche Werkzeuge und Referenzen sie verwendet haben. Im Jahr 2024 erhielt ich von Demokratie in Der Mitte mit Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek als meinem organisatorischen Partner eine Förderung, um drei Audio-Dokumentationen zu erstellen und Kunst- und Geschichtsworkshops sowie eine Galerieausstellung für die Teilnehmer*innen zu organisieren. Ich konzentrierte mich auf Gertrude Sandmann, Lotte Laserstein und Toni Ebel und lernte durch Besichtigungen vor Ort und Interviews mit Historiker*innen, Autor*innen und Künstler*innen mehr über ihr Leben.

Das Logo von Passing the paintbrush – kannst du die versteckte Botschaft in den Pinselborsten finden?

Bei der Arbeit an den Audio-Dokumentationen über Lotte Laserstein, Gertrude Sandmann und Toni Ebel für meinen Podcast „Passing the Paintbrush“ habe ich verschiedene Forschungsmethoden angewendet, um mein Wissen und meine Klanglandschaften zusammenzustellen. Für jeden Künstler, den ich untersucht habe, habe ich einen Ort besucht, an dem er gelebt oder gemalt hat oder der für sein Leben in Berlin von Bedeutung war. Ich ging auf Friedhöfe, um ihnen meinen Respekt zu zollen, zu Häusern, um nach Gedenkstätten zu suchen, und in Museumsdepots, um ihre Gemälde aus nächster Nähe zu betrachten. An einigen Orten, die ich besuchte, gab es Gedenktafeln oder Stolpersteine, andere Orte sind noch nicht als Stätten von Interesse für die künstlerische, feministische, jüdische oder queere Geschichte unserer Stadt anerkannt.

In Toni Ebels Wohnung, die sie mit ihrer Geliebten Charlotte Charlque in der Nollendorfstraße 24 teilte, habe ich einen Regenbogenstein platziert. Hier gibt es noch keinen Stolperstein und keine Gedenktafel … noch nicht!

Der Standort des Elternhauses von Gertude Sandmann im Tiergarten, Am Karslbad 11, wurde zu einem Bürokomplex umgebaut, in dem früher die Tourismusabteilung „visit Berlin“ der Stadt untergebracht war.

Auf meiner Suche nach weiteren Informationen über Lotte Lasersteins jüdische Identität wandte ich mich den Archiven zu. Ich hatte das Gefühl, dass mir, wenn ich mir ihre Bestände ansah, mit meinem Wissen und meiner Herkunft (jüdischer Hintergrund und Wissensbasis) etwas in die Augen stechen würde, was Nichtjuden nicht auffallen würde. Vielleicht würde ich einen Faden finden, an dem ich ziehen und den ich untersuchen könnte, über den ich zuvor noch nichts gelesen hatte. Bei meinen Recherchen stieß ich auf ein sehr interessantes Dokument, das von der Berlinischen Galerie erstellt wurde: Lotte Laserstein Fundbuch zum Dokumentarischen Nachlass. Ein Abschnitt mit dem Titel „Jüdische Kontexte” mit zwei Einträgen weckte mein Interesse. Der eine enthielt eine Karte für eine Baumpflanzaktion. Könnte es sich um den JNF-KKL handeln? Der andere war eine Spende an Magen David Adom. Neben ihren persönlichen Briefen und einigen losen Kunstwerken und Radierplatten befand sich auch ihr Reisepass darin! Die Berlinische Galerie in Kreuzberg ist eines meiner Lieblingsarchive und -museen; dort wird bei der Gestaltung des Gebäudes, des Angebots und der Räumlichkeiten wirklich auf Barrierefreiheit geachtet. Ich schrieb schnell eine E-Mail, um einen Termin zur Einsichtnahme in diese Dokumente zu vereinbaren. Mir wurde gesagt, ich sei die erste Person, die sich mit dem Nachlass von Lotte Laserstein befasse und daran interessiert sei, ihr Leben aus jüdischer Perspektive zu erforschen.

Eine Skizze, die ich auf dem Weg zum Archiv angefertigt habe: „Investigating Erinnerungskultur”

Es war ein surrealer Moment, als ich in der Berlinischen Galerie Lasersteins Reisepass aus den Jahren 1950–1955 in den Händen hielt. Das Objekt strahlte eine solche Präsenz aus, dass meine Hände vor Nervosität und Energie zitterten. Der Reisepass ist in dünnes schwarzes Leder gebunden und mit goldenen Buchstaben beschriftet. Auf ihrem Foto sieht sie erschöpft und müde aus. Sie muss etwa 51 oder 52 Jahre alt gewesen sein. Sie trägt einen blauen oder schwarzen Blazer, ihre Augen sind eingefallen, ihr krauses Haar ist zu einem kurzen Bob zurückgekämmt. Laserstein reiste viel; ich zählte insgesamt 49 Stempel für diesen Zeitraum von fünf Jahren. Ein Visum für Berlin, das am 31. Oktober 1951 abgestempelt wurde, besagt, dass „der Inhaber dieses Passes mit Genehmigung der Alliierten Kommandantur nach Berlin einreisen darf”.

Lotte Lasersteins Reisepass, gestiftet von Peter Fors BG-LL-1-1-102-001 (Objld. 232335)

Ich fragte mich, wie Laserstein zu ihrem eigenen Judentum und ihrer Gemeinschaft stand, nachdem die jüdische Gemeinde in Berlin und Schweden ihr Ressourcen und einen Weg zur Flucht aus Deutschland zur Verfügung gestellt hatte. In ihrer Kindheit war sie protestantisch getauft worden, und mit drei jüdischen Großeltern wurde sie von den Nazis verfolgt. Es ist wichtig, den Weg vieler Juden, die getauft und assimiliert wurden, anzuerkennen und zu würdigen, indem man diese Teile ihrer Geschichte benennt, aber wir dürfen auch ihre jüdische Identität, ihr Leben und ihre Erfahrungen als rassifizierte Individuen, die wegen ihrer jüdischen Abstammung und Ethnizität verfolgt wurden, nicht ausblenden. Ich fragte mich, wie sie die 1930er Jahre erlebt hatte und was sie empfand, nachdem sie nicht mehr unterrichten, ausstellen und Kunst schaffen durfte und wegen ihres Judentums Boykotten und Diskriminierung ausgesetzt war. Ihre private Malschule wurde 1935 geschlossen, und ihre privaten Besitztümer wurden beschlagnahmt und gestohlen. Jüdische Künstler durften keine Kunstmaterialien mehr kaufen, da ihnen der Zugang zu Mitgliedskarten der Reichskulturkammer verwehrt wurde.

Es gibt einige Hinweise darauf, wie Laserstein sich während der Shoah in der jüdischen Gemeinde in Berlin positionierte. In dem Buch Auf der Suche nach einer verlorenen Sammlung von Schütz & Simon steht geschrieben, dass Laserstein 1933 einen Rabbiner namens Dr. Prinz aufsuchte, um wieder in die jüdische Gemeinde aufgenommen zu werden. Dabei handelte es sich vermutlich um Rabbi Dr. Joachim Prinz, der gemeinsam mit Dr. Martin Luther King Jr. bei der Demonstration in Washington sprach. Lotte Laserstein arbeitete an der jüdischen Privatschule von Luise Zickel, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester Käte Laserstein und deren Partnerin Rose Ollendorf unterrichtete.

Laserstein floh 1937 aus Deutschland nach Schweden und kämpfte darum, wieder so anerkannt zu werden wie zwischen den beiden Weltkriegen. In Schweden malte sie viele beeindruckende Porträts der neuen deutschen Diaspora-Gemeinde und der schwedischen jüdischen Gemeinde. Sie erhielt Aufträge für Kinderbilder und Porträts von Wissenschaftlern wie Dr. Annie Spitz und Sir Ernst Chain, der für die Reinigung von Penicillin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Laserstein malte auch Susanne, die Tante von Joanna Rubin Drager, die ihre Familiengeschichte in einem neuen, wunderschönen Comicroman verewigte: hågkom oss till liv (Erinnert euch an uns im Leben). Das Gemälde Der Emigrant (Dr. Walter Lindenthal) entstand 1941. Es ist eine eindringliche Momentaufnahme Lasersteins damaliger Realität. Die gedämpften Farben, das verschwommene Gesicht und ein geheimnisvolles Papier in der Hand der dargestellten Person. Um sich an das Leben als Flüchtling getrennt von ihrer Familie und ihren Freunden in der Heimat anzupassen, musste sie schnell neue Gemeinschaften und Möglichkeiten zum Überleben schaffen. Später unternahmen Lindenthal und Laserstein gemeinsam eine Reise nach Israel. Lotte Laserstein wurde 1963 nach viel Kritik von Kunstkritikern für ihren nicht-abstrakten/modernen Stil endlich in die Schwedische Vereinigung der Bildenden Künste aufgenommen. Zu ihrem 80. Geburtstag im Jahr 1978 gab es eine Retrospektive ihrer Werke in Kalmar, die sich als entscheidender Moment für ihre „Wiederentdeckung” als Künstlerin herausstellte.

Nachdem ich im Archiv jede Seite ihres Reisepasses durchgeblättert hatte, wandte ich mich den Dokumenten zum „jüdischen Kontext” zu und fand einen Ordner mit Briefen zu ihrem 80. Geburtstag. Ein klassisches Geschenk, das vielen in der jüdischen Diaspora bekannt ist: eine Baumpflanzurkunde. Ich fand vier Karten mit insgesamt 27 Bäumen, die ihre Freunde zu Ehren ihres 80. Geburtstags über den Keren Kayemeth LeIsrael oder Jewish National Fund gespendet hatten. Unter jeder Spendenurkunde stehen Zeilen über die Natur und Gott. Der untere Rand und die Seiten der Karte sind hellgrün umrandet, und in der Mitte befindet sich ein wunderschöner Druck von Bäumen. Anhand dieser Urkunden mit kleinen persönlichen Notizen wissen wir, dass sie von ihrer Gemeinde auf sehr bedeutungsvolle Weise geliebt und geehrt wurde. Ich frage mich, wie sie sich gefühlt hat, als sie diese Spendenurkunden erhielt. Hat sie auch Bäume für die Geburtstage ihrer Freunde gespendet?

Maschinelle Übersetzung:

In Zippori in Untergaliläa werden 10 Bäume gepflanzt, um LOTTE LASERSTEIN zu diesem Anlass herzlich zu gratulieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vitalität und danken Ihnen sehr für Ihre wertvolle Hilfe. CHILDREN’S AND YOUTH’S ALIYAH (Stockholm)

Das gab mir einen Hinweis… Hatte Laserstein Geld, Unterricht oder Kunstwerke gespendet? Was war ihre wertvolle Hilfe für die Organisation Children and Youth Aliyah? Ich recherchierte weiter und fand heraus, dass Laserstein eine wunderschöne Zeichnung eines Jungen, der Gitarre spielt, angefertigt hatte, mit dem Vermerk, dass sie hergestellt oder verkauft wurde, um Geld für das Schwedische Komitee für Kinder und Jugend-Aliyah zu sammeln. Diese Organisation leistete während und nach der Shoah lebensrettende Hilfe für jüdische Kinder, indem sie Waisenhäuser und Internate betrieb und Hashara-Ausbildungen in Schweden anbot, bevor sie Jugendliche bei der Alija unterstützte. Viele dieser Kinder waren aus Deutschland geflohen.

Am 21. Januar 1993 starb Laserstein in Kalmar. Sie war als die Grande Dame der Malerei bekannt und schuf auch in ihren letzten Lebensjahren noch Werke. Eines der interessantesten Dokumente, das ich gefunden habe, stammt vom Magen David Adom. Es war mit einem roten Magen David verziert und besagte, dass Lasersteins Freunde nach ihrem Tod Geld spendeten, um in ihrem Andenken Erste-Hilfe-Ausrüstung für den schwedischen Magen David Adom für Israel zu kaufen. Das Dokument befand sich in einem Ordner mit einem roten Streifen an der Seite, der zum roten Magen David passte. Oben stand „Svenska Magen David Adom For Israel”. Der Text lautet: „In ewiger Erinnerung an Lotte Laserstein”.

Während der Produktion habe ich viele ähnliche Entdeckungen gemacht, die diese Frauen über ihre unglaublichen Meisterwerke hinaus mit ihrer Identität verbinden. Es ist mir wichtig, dass ihre Verbindungen zu ihrer Queerness und ihrem Judentum gewürdigt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben queerer und jüdischer Künstler*innen zu würdigen und in Erinnerung zu behalten, und für mich geschieht dies durch das Erzählen von Geschichten und die Suche nach Sinn und Antworten in ihrem Leben. So können wir von ihnen lernen und in unseren turbulenten Zeiten Kraft und Inspiration schöpfen.

In diesem Herbst werden dank der Unterstützung durch das n-ost-Projekt „History Unit: Reframing Queer Narratives in Media” und die EVZ die letzten fünf Interviews und Bonus-Episoden aus Staffel 1 meines Kunstgeschichts-Podcasts veröffentlicht. In diesen ausführlichen Gesprächen erfahren wir mehr über diese drei queeren und jüdischen Künstlerinnen, wobei Experten uns weitere Einblicke in ihr Leben und ihre Kunst geben. „Passing the Paintbrush” ist jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar!

Diese Publikation wurde mit Unterstützung von n-ost und finanziert von der Stiftung Erinnern, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) im Rahmen der Bildungsagenda zu NS-Unrecht erstellt. https://n-ost.org/projects/history-unit

Mein herzlicher Dank gilt Philip Gorki und der Berlinischen Galerie für die freundliche Aufnahme in das Archiv und die großzügige Unterstützung bei der Organisation der Veröffentlichung dieser Fotografien. Mehr über ihre Bestände und ihre beeindruckende große Online-Sammlung erfahren Sie hier: https://berlinischegalerie.de/en/collection/collection-online/

*Übersetzt mit Hilfe von Deepl, da meine Deutschkenntnisse noch nicht meinen Anforderungen entsprechen.